Aprender de los errores

El aprendizaje de buenos sistemas de gobierno reclama una combinación de elementos. Algunos, estrictamente teóricos. Otros, por el contrario, son eminentemente prácticos. La mezcla de buenas prácticas con teoría consolidada es lo que acaba forjando buenos líderes.

Quien sólo conoce conjeturas tiene un recorrido tan limitado como quien careciese de capacidad de abstracción y se limitase a repetir comportamientos previamente aplicados.

El afán de mejora

Es imposible ser bueno en todo. Resulta ineludible, si uno quiere mejorar (tanto en el plano personal como en el corporativo), ir aprendiendo de los aciertos, pero también de los errores. La consistencia, perfeccionamiento y solidez de individuos o equipos se encuentra en directa relación con la capacidad de no desanimarse ante las derrotas y de desarrollar alternativas para el futuro triunfo tras un fracaso. Cuanta mayor preparación teórica se posea, más fácil suele ser realizar el proceso de extracción de la correcta experiencia para próximos aciertos.

Roma y el mar

Los romanos fueron competentes, desde el primer momento, en infantería. Pero, ¿qué sucedía en otras áreas de la actividad bélica?

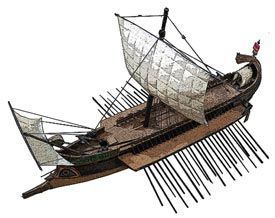

En el año 260 a.d.C., durante la primera guerra púnica (que se desarrolló entre el 264 y el 241 a.d.C.) tuvo lugar la batalla naval de Lipari. Se trataba del primer encuentro naval entre fuerzas romanas y cartaginesas.

Éstos fueron los antecedentes: tras la victoria terrestre de Agrigento, Roma levantó una flota para tratar de controlar también el Mediterráneo. Ese mar había sido tradicionalmente dominado por los cartagineses. En un par de meses, casi ciento cincuenta naves –trirremes y quinquerremes- estaban dispuestas para la batalla. Cneo Cornelio Escipión –que recibiría el apelativo de Asina (asno) por el comportamiento que ahora describiré- estaba al mando. El objetivo principal era desembarcar en Sicilia, terreno del inicial enfrentamiento entre las dos potencias.

Recibidas noticias de que Lipara estaba inclinándose hacia el lado de Roma, Cneo Cornelio Escipión interrumpió su misión y se dirigió hacia esa ciudad con ansias de gloria. El cartaginés Aníbal Giscón, conocedor de las carencias de su oponente, envió veinte navíos para bloquear el puerto, con las embarcaciones enemigas dentro de él.

Los romanos, muy acostumbrados a la batalla en tierra, pero desconocedores de las complejidades del mar, se dejaron dominar por el terror y huyeron isla adentro.

Juventud mental

En otras organizaciones, aquello habría supuesto el fin no sólo de Cornelio Escipión, sino también del proyecto. No así en Roma. Como grupo humano inspirado por altas aspiraciones, seis años más tarde fue reelegido cónsul. Paralelamente, se habían llevado a cabo investigaciones sobre el modo de batallar en el mar. Cayo Duilio recibió el mando sobre la flota. Y en el 260 a.d.C. derrotaba a Aníbal Giscón en la batalla de Milas. Los motivos del descalabro resultan enormemente instructivos.

Cada uno de los ejércitos se presentó con unas ciento treinta naves. De entrada, la victoria parecía asegurada para los púnicos. Ellos acumulaban la experiencia y un enorme elenco de éxitos desde hacía décadas. Tan seguros estaban de sí mismos, que no se preocuparon de preparar adecuadamente la confrontación. Ni siquiera se formaron en líneas de batalla. Como si de un juego se tratara, se centraron en apresar los navíos romanos de forma individual.

Si los romanos no hubieran prestado tiempo a la necesaria innovación y desarrollo, los cartagineses probablemente hubieran ganado. Pero cuando hay espíritu de trabajo y esfuerzo, las cosas no tienen por qué seguir siendo como siempre habían sido. Para sorpresa de los cartagineses, aparecieron los corvi.

Los romanos, como acabo de señalar, sabían luchar en tierra: el objetivo de Cayo Duilio había sido trasladar al mundo marino las mejores experiencias de triunfo de sus legionarios. Si lograba que se sintieran seguros, serían los mismos que en sus mejores momentos.

Creado por los griegos, el corvus es un tipo de garfio con el que atrapar de manera inexorable a las embarcaciones contrarias. Duilio, inspirándose en el corvus, había instalado un mástil de casi siete metros en la proa de sus barcos. Funcionaba, con los adecuados complementos, como un puente levadizo, con la peculiaridad de que un pesado pilón de hierro perforaba al barco enemigo y le impedía huir. De ese modo, la ofensiva no exigía un abordaje sobre el mar, sino que implicaba cruzar esa rampa, La batalla se desarrollaba entonces sobre una de las dos naves.

La eficacia de la constancia

En el primer ataque, los romanos se apoderaron de más de treinta barcos, entre los que se encontraba el buque insignia púnico. El comandante de Cartago abandonó el lugar en un bote de remos. Sus soldados, al verlo, quedaron desanimados (su penitencia fue ser crucificado poco después por sus propias tropas…). Con todo, los cartagineses hicieron un último esfuerzo, que resultó inútil. Los romanos, tras el triunfo inicial, tenían una clara sensación de victoria que les ayudó a mantener el tipo a pesar de la contraofensiva.

Al cabo, los cartagineses, sorprendidos por la innovación romana, se retiraron. En total perdieron casi cincuenta barcos. Cayo Duilio, de vuelta a casa, engalanó la plataforma de los oradores en el foro de la urbe con las proas de los navíos apresados.

El invento –como prácticamente todos- tuvo una vigencia temporal, pues tras la batalla del Cabo Ecnomo (cuatro años después de la de Milas) no volvió a emplearse. Lo de menos es el periodo en el que tuviera vigencia; lo de más, que permitió que los romanos se empadronasen del mar que pasaría a ser denominado Mare Nostrum.

El peligroso directivo mesiánico

Sólo aprende quien es consciente de sus carencias. Por el contrario, quien está plenamente seguro de las afirmaciones que realiza –sea por orgullo, por vanagloria, por ciega creencia en la validez inalterable de valores obsoletos…- se incapacita para el correcto servicio a sus colaboradores.

La habilidad comportamental de la humildad no ha sido descubierta por Harvard, por mucho que en los últimos años se hayan multiplicado las referencias a la misma en muchos de los artículos publicados por la revista de esa escuela de negocios. La humildad es algo tan sencillo como el reconocimiento objetivo de los propios aciertos y de las personales limitaciones. Bien lo sabían y explicaron los principales pensadores de la Edad Media.

Esa aceptación de lo bueno y lo malo que cada uno tiene no ha de ser sólo realizada a nivel individual. También las instituciones deben mirarse al espejo para reconocer cuáles son sus aportaciones, a la vez que detallan sus limitaciones. Una persona que considere que en nada tiene que cambiar es un muerto en vida. Una organización que asegure que en la formulación de sus estatutos no hay nada que pueda ser mejorable es un dinosaurio, por mucho que siga presentándose en el mercado con un branding aparentemente respetable.

Conclusiones

Algunas instituciones se refugian en la propia imagen de marca, o en éxitos obtenidos en el pasado. Al igual que en los productos financieros, bien puede decirse que resultados precedentes en una corporación no justifican comportamientos de tipo inercial.

Renovarse, innovar, no es un opcional, es condición sine qua non para poder ofrecer un servicio eficaz, sea desde el ámbito privado o desde el público. La innovación no se limita a las empresas, también la administración pública -¡muchos funcionarios así lo saben y lo viven!- han de mejorar cada día su servicio personal y colectivo.

Ojalá estas ideas calen en un perímetro habitualmente más cerrado al aprendizaje: el de los políticos.

Presidente de MindValue, miembro del Top Ten Management Spain

Artículo de opinión publicado en Executive Excellence nº63 oct09

Últimos artículos